Bukan Perintah Pembantaian: Menguak Tafsir Sejati Surah Al-Anfal Ayat 67

Oleh: Donny Syofyan, Dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas

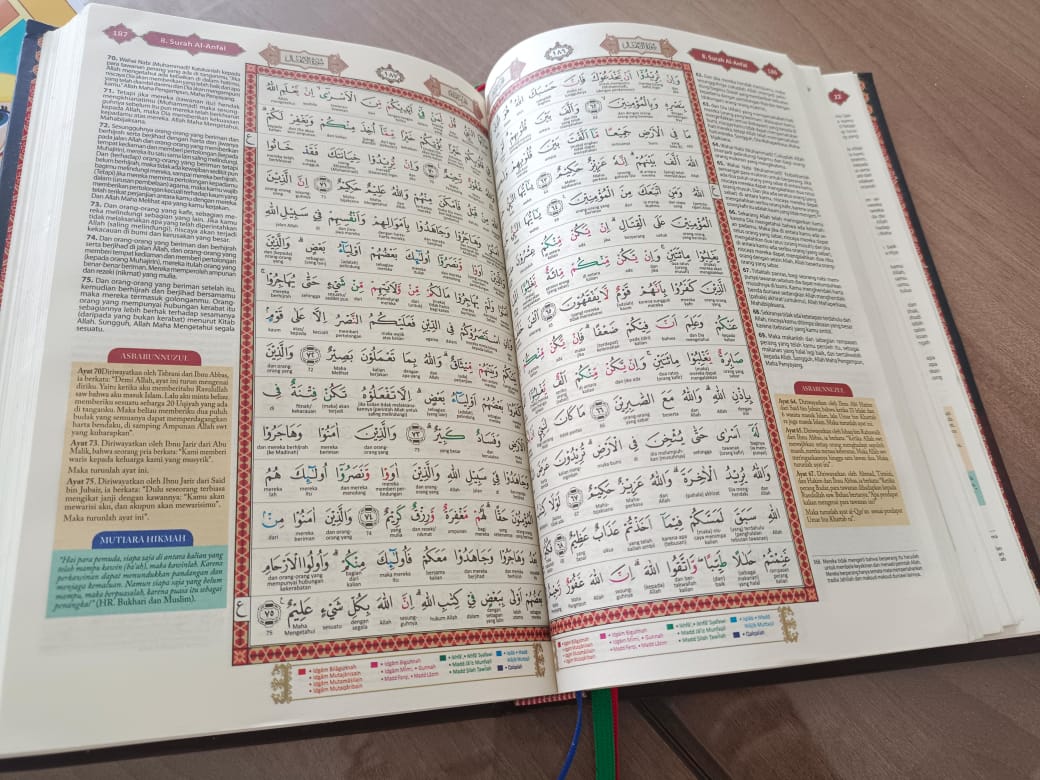

Seringkali, permata kebijaksanaan dalam Al-Qur'an disalahpahami, diselimuti oleh interpretasi yang kurang tepat atau terjemahan yang membatasi. Salah satu ayat yang paling sering memicu perdebatan dan kesalahpahaman adalah Surah Al-Anfal ayat 67. Bayangkan, sebuah terjemahan lama yang digunakan secara luas, seperti yang disajikan oleh Abdul Majid Dar Abad, berbunyi demikian: "Tidaklah pantas bagi seorang nabi memiliki tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di bumi. Kamu menghendaki keuntungan duniawi, sedangkan Allah menghendaki (pahala) akhirat untukmu. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana."

Pada pandangan pertama, atau bahkan sekilas, narasi ini terasa sangat keras, bahkan brutal. Ia tampak berbenturan secara diametral dengan esensi ajaran Islam yang mengedepankan perdamaian, kasih sayang, dan keadilan. Namun, seperti halnya mutiara yang tersembunyi di dalam cangkang, pemahaman yang lebih dalam dan jauh lebih damai tentang ayat ini dapat terungkap. Kuncinya terletak pada kemauan untuk menggali lebih dalam, menyelami kekayaan teks Arab aslinya, serta meninjau kembali tafsiran-tafsiran awal yang mungkin telah terpinggirkan oleh narasi yang lebih populer.

Secara tradisional, tafsir klasik acap kali mengaitkan ayat ini dengan momen krusial dalam sejarah Islam: Perang Badar. Pasca kemenangan kaum Muslimin yang gemilang namun penuh perjuangan, Nabi Muhammad ﷺ dan para sahabatnya dihadapkan pada dilema moral dan strategis yang mendalam: apa yang harus dilakukan terhadap para tawanan perang yang telah mereka tangkap?

Diceritakan bahwa dalam musyawarah yang intens, dua pandangan menonjol. Di satu sisi, ada Abu Bakar, sang sahabat karib yang dikenal dengan kelembutan hatinya, yang mengusulkan agar para tawanan dibebaskan dengan syarat tebusan. Ini adalah tawaran yang mengedepankan belas kasih dan potensi ekonomi.

Namun, di sisi lain, berdiri Umar bin Khattab, seorang figur yang disegani karena ketegasan dan ketangguhannya, yang dengan berani menyarankan agar semua tawanan dibunuh sebagai tindakan pencegahan dan pembalasan. Pada akhirnya, setelah mempertimbangkan dengan seksama, Nabi Muhammad ﷺ mengambil keputusan yang selaras dengan pandangan Abu Bakar, memilih jalan pengampunan dan tebusan.

Namun, kisah Perang Badar tidak berakhir di situ. Keesokan harinya, suasana berubah menjadi haru. Umar, sang sahabat yang keras, menemukan Nabi Muhammad ﷺ dan Abu Bakar terisak-isak. Pemandangan ini tentu mengejutkan dan memicu pertanyaan. Nabi ﷺ kemudian menjelaskan bahwa pilihan mereka untuk membebaskan tawanan, betapapun mulianya, nyaris mengundang hukuman ilahi yang dahsyat. Dikatakan bahwa azab tersebut telah mendekat, "seperti pohon," sebuah metafora yang menggambarkan kedekatan dan keparahan ancaman tersebut. Namun, pada akhirnya, dengan rahmat-Nya, Allah mengangkat hukuman itu.

Dan di sinilah titik balik pentingnya: menyusul peristiwa ini, turunlah Surah Al-Anfal ayat 67. Menurut tafsir klasik yang dominan, ayat ini dipahami sebagai teguran keras dari Allah kepada Nabi ﷺ. Seolah-olah pesan ilahi berbunyi: seharusnya Nabi mengambil jalan yang lebih kejam, melakukan pembantaian massal terhadap tawanan, alih-alih mengambil mereka hidup-hidup untuk tebusan.

Namun, karena adanya "ketetapan sebelumnya" dari Allah—sebuah misteri ilahi yang sering diinterpretasikan sebagai janji pengampunan bagi peserta Badar—hukuman itu akhirnya dibatalkan, dan umat Muslim diizinkan untuk menikmati tebusan tersebut. Narasi ini, jika diterima mentah-mentah, menempatkan Nabi dalam posisi yang seolah-olah "keliru" di mata Tuhan dan menyiratkan perintah yang sangat berdarah.

Di tengah kompleksitas interpretasi ini, ada sebuah perspektif yang menyegarkan, sebuah sudut pandang yang mampu membuka kunci pemahaman yang lebih damai dan historis. Kuncinya terletak pada analisis tata bahasa Arab. Kita bisa dengan cermat menyoroti penggunaan kata "kaana" (كان) dalam ayat tersebut, yang merupakan kata kerja bentuk lampau. Dengan berpegang pada gramatika ini, ayat tersebut seharusnya dipahami sebagai: "Tidaklah pantas bagi nabi-nabi terdahulu untuk memiliki tawanan sampai mereka telah menyebabkan pembantaian massal di negeri itu."

Penafsiran ini, yang menggeser fokus dari Nabi Muhammad ﷺ ke para nabi sebelum beliau, bukanlah gagasan baru yang muncul di era modern. Sebaliknya, ia memiliki akar yang kuat dalam tradisi keilmuan Islam awal. Pandangan ini didukung oleh komentator Al-Qur'an terkemuka dari abad kedua Hijriyah, seperti Muqatil bin Sulaiman (wafat sekitar 150 H). Muqatil, salah satu penafsir paling awal yang karyanya sampai kepada kita, secara eksplisit menyatakan bahwa ayat ini berbicara tentang praktik nabi-nabi sebelum kedatangan Islam.

Demikian pula, Ibnu Ishaq (wafat sekitar 150 H) dalam karya Sirah (biografi) Nabi yang terkenal, juga menafsirkan ayat ini dengan merujuk pada kebiasaan nabi-nabi terdahulu. Dukungan dari ulama-ulama se-awal ini memberikan bobot historis yang signifikan terhadap yang mengindikasikan bahwa pemahaman ini bukanlah sesuatu yang asing bagi generasi awal umat Islam.

Sebagai ilustrasi yang kuat, kita bisa merujuk pada teks-teks agama lain, secara spesifik menyoroti Kitab Yosua pasal 6:18 dalam Alkitab. Ayat ini dengan gamblang menggambarkan perintah yang tidak mengenal kompromi: sebuah mandat untuk memusnahkan seluruh populasi musuh dan secara tegas melarang pengambilan tawanan.

Bagi mereka, apa pun yang diambil dari apa yang telah "dikuduskan bagi Tuhan" (melalui pemusnahan total) dianggap haram dan akan mendatangkan hukuman yang berat. Praktik semacam ini menunjukkan sebuah etika perang yang sangat berbeda, di mana kehancuran total adalah tujuan akhir.

Dalam bingkai pemahaman yang baru ini, Surah Al-Anfal ayat 67 tidak lagi tampil sebagai teguran ilahi yang keras terhadap Nabi Muhammad ﷺ. Sebaliknya, ia muncul sebagai peringatan yang bijaksana dan petunjuk baru yang revolusioner dari Allah. Ayat ini dengan lembut namun tegas mengingatkan kaum Muslimin sebuah kebenaran fundamental: seandainya tidak ada wahyu khusus dari Allah—terutama Surah Muhammad (47) ayat 4, yang secara eksplisit memberikan izin untuk mengambil tawanan dan membebaskan mereka—maka secara naluriah, mereka mungkin akan mengikuti jejak praktik nabi-nabi terdahulu yang mengharuskan pemusnahan total.

Memang, sejarah mencatat bahwa Nabi Muhammad ﷺ seringkali mengikuti kebiasaan dan tradisi umat Yahudi serta para nabi sebelumnya, kecuali jika ada bimbingan ilahi baru yang secara spesifik mengarahkannya ke jalan yang berbeda. Dengan demikian, ayat ini berfungsi sebagai deklarasi yang monumental dari Al-Qur'an: "Lihat, kamu sedang dibimbing ke arah yang berbeda." Ini adalah seruan untuk beranjak dari praktik masa lalu yang keras menuju sebuah sistem yang lebih berbelas kasih.

Ayat ini kemudian dengan penuh kasih menegaskan bahwa Allah telah "menghalalkan" bagi umat Muslim untuk mengambil tebusan dan, yang lebih penting, membebaskan tawanan hidup-hidup. Ini adalah sebuah karunia ilahi yang besar. Seandainya mereka tidak menerima wahyu yang transformatif ini dan bersikeras mengikuti praktik kuno yang kejam, maka hukuman yang besar dan mengerikan akan menimpa mereka, persis seperti yang diperingatkan dalam Kitab Yosua.

Oleh karena itu, ketika Surah Al-Anfal ayat 67 dipahami dalam konteks bentuk lampau dan referensinya kepada tradisi nabi-nabi sebelumnya, makna sejatinya terkuak: ia adalah sebuah ayat yang secara fundamental menunjuk pada koeksistensi damai, bahkan dengan musuh. Ini adalah sebuah pergeseran paradigma yang signifikan dari praktik peperangan sebelumnya yang mungkin melibatkan pemusnahan total.

Al-Qur'an menawarkan sebuah sistem yang jauh lebih fleksibel, yang memungkinkan pengampunan dan perdamaian melalui mekanisme pertukaran tawanan. Pemahaman yang mendalam ini sangat kontras, bahkan bertolak belakang, dengan interpretasi klasik yang picik yang menganggapnya sebagai perintah untuk membunuh tawanan—sebuah kesalahpahaman yang jelas dan merugikan.