Bidayatul Mujtahid: Merajut Ukhuwah di Atas Perbedaan

Oleh: Roehan Usman, Pengasuh PP Ibnul Qoyyim Yogyakarta

Di tengah hiruk-pikuk perbedaan yang kerap merenggangkan ikatan persaudaraan, pesan KH Hasan Abdullah Sahal bergema laksana oase yang menyejukkan. Beliau mengingatkan bahwa energi yang kita miliki terlalu berharga jika hanya dihabiskan untuk memperdebatkan persoalan khilafiyah. Refleksi ini menggiring saya pada sebuah kesadaran mendalam: jangan-jangan kita lebih mencintai pendapat kita sendiri daripada keutuhan umat?

Pesan tersebut mengajak kita menundukkan ego dan mengalihkan perhatian pada hal-hal yang menyatukan, yakni persamaan akidah dan pokok-pokok ibadah. Dengan berfokus pada titik temu, kita belajar bahwa menjadi seorang Muslim tidak menuntut keseragaman dalam segala hal, melainkan keharmonisan dalam keberagaman.

Warisan pemikiran ini sejatinya merupakan api yang terus dijaga sejak masa KH Imam Zarkasyi. Beliau telah meletakkan fondasi bahwa kebijaksanaan adalah kunci utama dalam menyikapi perbedaan. Bersikap bijaksana berarti memberi ruang bagi orang lain untuk benar menurut ijtihadnya, tanpa harus merasa diri paling benar atau paling suci.

Pada akhirnya, menjaga persatuan bukan sekadar retorika, melainkan praktik toleransi yang nyata. Sebuah komitmen untuk tidak saling menyalahkan, melainkan saling merangkul, demi tegaknya martabat umat yang satu.

Refleksi Perjalanan Menimba Ilmu Fikih

Perjalanan mempelajari fikih sejatinya merupakan proses pendewasaan ibadah yang berlangsung secara bertahap. Ia tidak hadir secara instan, melainkan tumbuh seiring kesungguhan, kesabaran, dan keterbukaan dalam belajar.

Langkah awal perjalanan ini bermula dari fase tashihul ibadah, sebuah ikhtiar tulus untuk membenahi praktik ibadah sehari-hari. Melalui pendekatan buku fikih praktis, kita diajak memahami ibadah secara inklusif, tanpa terikat secara kaku pada satu mazhab tertentu. Pada fase ini, kita kerap menjumpai keindahan dalam keragaman praktik, seperti membaca qunut pada salat Subuh, namun melaksanakan salat Tarawih delapan rakaat. Penggunaan bahasa Indonesia dalam karya almarhum KH Imam Zarkasyi menjadi jembatan agar pemahaman ibadah meresap ke dalam hati. Setelah itu, barulah kita diperkenalkan dengan Fiqh al-Wadih untuk mulai berkenalan dengan istilah-istilah Arab, agar tidak merasa asing pada tahap berikutnya.

Melangkah lebih jauh, kita memasuki gerbang ta’aruf melalui kitab Bulughul Maram. Di sinilah terjadi titik balik penting: ibadah tidak lagi dijalankan semata-mata karena kebiasaan (taqlidi), melainkan mulai berpijak pada dalil-dalil hadis secara langsung. Ada kepuasan batin ketika kita memahami landasan setiap gerakan dan bacaan, sehingga praktik ibadah menjadi lebih sadar, terarah, dan aplikatif (tatbi‘i).

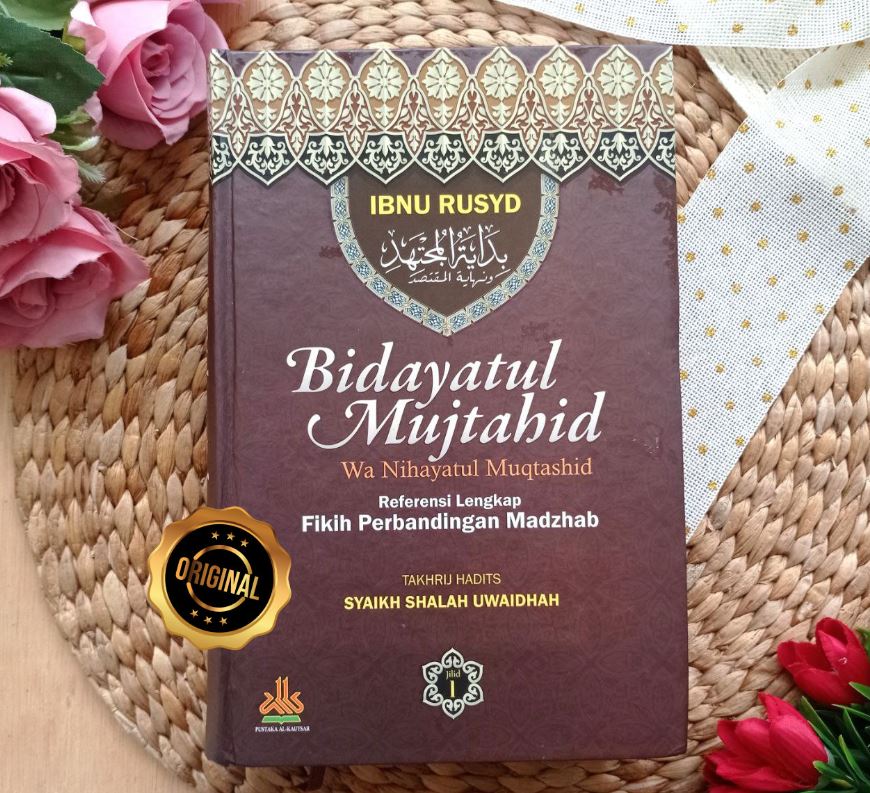

Puncak dari pengembaraan intelektual ini adalah fase tafahhum, yakni upaya menyelami kedalaman samudra pemikiran hukum Islam melalui Bidayatul Mujtahid. Kitab legendaris ini membuka cakrawala bahwa perbedaan pendapat di antara para imam mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi‘iyyah, hingga Hanabilah merupakan rahmat yang lahir dari kesungguhan ijtihad. Kita tidak hanya diajak memahami “apa” hukumnya, tetapi juga “mengapa” hukum itu dirumuskan.

Sebagai penutup yang mengokohkan seluruh fondasi keilmuan tersebut, hadir kegiatan fathul kutub. Ini bukan sekadar aktivitas membaca kitab, melainkan momentum untuk membuka cakrawala berpikir. Pada tahap inilah seorang santri dilatih untuk mandiri, berwawasan luas, serta bijaksana dalam menyikapi keragaman pandangan yang hidup dalam khazanah Islam.

Dialektika Fikih: Dari Literasi Menuju Toleransi

Di Pondok Modern Darussalam Gontor, fikih tidak diajarkan sebagai doktrin kaku yang dogmatis, melainkan sebagai sarana melatih kecerdasan social, sebuah proses transformasi mental dan spiritual. Fikih diposisikan bukan sekadar kumpulan hukum, tetapi jalan pembentukan kepribadian melalui tiga tahapan utama: tahsin, ta’aruf, dan tafahhum.

Tahap tahsin (perbaikan) menitikberatkan pada pembentukan disiplin diri melalui pelaksanaan ibadah yang benar secara syariat. Dari sinilah karakter berbudi tinggi mulai dibangun tertib dalam aturan, sederhana dalam hidup, dan konsisten dalam pengamalan.

Tahap berikutnya adalah ta’aruf (pengenalan), yaitu fase ketika santri mulai diperkenalkan pada keragaman pendapat (ikhtilaf) para ulama. Pada titik ini, cakrawala berpikir santri diperluas. Mereka belajar bahwa perbedaan adalah keniscayaan, bukan ancaman. Dari proses ini tumbuh karakter berpengetahuan luas, inklusif, dan mandiri, mampu bergaul serta bekerja sama dengan siapa pun tanpa terjebak sekat organisasi atau paham.

Puncak dari proses ini adalah tafahhum (pemahaman). Di sinilah santri diajak menyelami ‘illat alasan dan landasan lahirnya perbedaan pendapat. Fase ini melahirkan sikap berpikiran bebas: bebas dari fanatisme buta, namun tetap teguh dalam koridor keikhlasan dan adab keilmuan.

Mengapa ukhuwah begitu ditekankan di Gontor? Karena ukhuwah adalah buah dari kedewasaan intelektual dan kematangan spiritual. Ia tidak lahir dari keseragaman, melainkan dari pemahaman.

Pada tahap tahsin, ukhuwah tumbuh melalui pembentukan karakter disiplin dan sederhana, dengan saling menghormati aturan bersama dalam kehidupan asrama. Pada tahap ta’aruf, ukhuwah berkembang melalui sikap inklusif dan kemandirian, ketika santri belajar hidup berdampingan dengan latar belakang yang beragam. Sementara pada tahap tafahhum, ukhuwah mencapai bentuknya yang paling matang: kebijaksanaan dan kebebasan berpikir, yakni kemampuan menghormati perbedaan pendapat tanpa merasa paling benar sendiri.

Kemampuan santri untuk sepakat dalam perbedaan merupakan wujud kebebasan sejati. Kebebasan di Gontor bukanlah kebebasan tanpa batas, melainkan kebebasan dari belenggu fanatisme golongan. Inilah esensi Darussalam—kampung damai—sebuah miniatur dunia tempat perdamaian global bermula dari persaudaraan di dalam pondok.

Ukhuwah sebagai Refleksi Tauhid

Praktik pendidikan di Gontor menjadikan fikih bukan sekadar penentu halal dan haram, melainkan instrumen pembentuk diplomat umat. Melalui tahsin, ta’aruf, dan tafahhum, santri ditempa untuk memiliki dedikasi tinggi (keikhlasan) serta kemandirian (berdikari) dalam memperjuangkan persatuan Islam.

Ukhuwah Islamiyah di Gontor bukanlah slogan, melainkan sistem saraf yang menggerakkan seluruh denyut pendidikan—dari masjid hingga lapangan olahraga—untuk membangun tatanan masyarakat yang damai.

Lebih dari sekadar teori sosial, ukhuwah adalah detak jantung keimanan itu sendiri. Ia merupakan refleksi tauhid dalam tenunan kasih sayang. Dalam ajaran Islam, ukhuwah bukan hanya relasi antarmanusia, melainkan buah dari keimanan yang akarnya menghujam dalam pengakuan atas keesaan Allah. Ketika seorang hamba bersaksi tentang tauhid, pada saat yang sama ia mengikatkan dirinya pada tali persaudaraan yang melampaui batas darah, suku, dan warna kulit.

Hubungan dengan Sang Pencipta (hablum minallah) tidak akan mencapai kesempurnaan tanpa keindahan hubungan dengan sesama manusia (hablum minannas). Di sinilah ukhuwah menjadi jembatan cahaya—yang menghubungkan iman dengan kemanusiaan.

Kesadaran bahwa seluruh manusia berasal dari Pencipta yang Maha Esa seharusnya melahirkan rasa kesetaraan dan saling memiliki. Dalam perspektif tauhid, menyakiti sesama manusia sama artinya dengan mencederai harmoni ciptaan-Nya.

Melampaui Fanatisme (‘Ashabiyah)

Jika ukhuwah adalah cahaya yang merangkul, maka fanatisme kelompok merupakan kabut yang memisahkan. Islam hadir untuk meruntuhkan tembok-tembok eksklusivisme yang destruktif dan menggantikannya dengan ruang kebersamaan yang terbuka, lapang, dan penuh toleransi.

Membangun ukhuwah bukanlah proses instan, melainkan sebuah perjalanan ruhani yang sistematis bermula dari kesadaran batin dan mewujud dalam tindakan nyata:

- Ta’aruf (saling mengenal): bukan sekadar mengetahui nama, tetapi menyelami kedalaman jiwa satu sama lain.

- Tafahum (saling memahami): menyikapi perbedaan dengan kelapangan dada, sembari menyadari bahwa setiap manusia memiliki kelebihan dan keterbatasan.

- Ta’awun (saling menolong): menjadi tangan yang ringan membantu ketika saudara memikul beban.

- Takaful (saling menanggung): puncak persaudaraan, saat luka saudara menjadi luka kita, dan rasa amannya menjelma ketenteraman bersama.

Dalam praktiknya, ukhuwah Islamiyah berlandaskan persaudaraan akidah, yang mengikat hati sesama Muslim dalam simpul keimanan. Ukhuwah wathaniyah berpijak pada persaudaraan kebangsaan, menjaga kerukunan hidup tanpa memandang perbedaan agama di tanah air tercinta.

Sementara itu, ukhuwah basyariyah dilandasi persaudaraan kemanusiaan, dengan memuliakan setiap insan karena kemuliaan asal-usul penciptaannya.

Ukhuwah yang tulus merupakan modal utama dalam membangun peradaban. Sejarah membuktikan bahwa ketika umat bersatu dalam cinta dan kepercayaan, pintu-pintu ilmu pengetahuan serta keadilan sosial terbuka lebar. Di tengah zaman yang riuh oleh prasangka, mengamalkan ukhuwah adalah bentuk ibadah yang paling nyata.

Ia menjadi cara membuktikan bahwa Islam benar-benar hadir sebagai rahmatan lil ‘alamin—rahmat yang menyejukkan bagi semesta. Persaudaraan adalah kekuatan emosional yang mengubah kerentanan menjadi ketangguhan, serta perselisihan menjadi perdamaian yang berkelanjutan.

Sebagaimana sabda Nabi Muhammad ﷺ: Seorang mukmin dengan mukmin lainnya bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan.”